Teknologi merupakan “perpanjangan” indra dan lebih jauh lagi merupakan “perluasan” realitas manusia. Perkembangan teknologi yang kita saksikan, mulai dari jaman Guttenberg hingga internet, merevolusi cara-cara tradisional kita dalam berinteraksi. Sebagaimana lingkungan tradisional, internet sebagai teknologi berinteraksi yang terbaru, membuka jalan ke arah positif dan negatif. Kita tidak akan mempersoalkan sisi positif yang dibawanya, kali ini mari kita beri perhatian lebih pada sisi negatifnya: kriminalitas di dunia maya.

Donner, Marcum, Jennings, Higgins, & Banfield (2014) menjelaskan bahwa kemutakhiran teknologi internet tidak hanya mampu membuat perilaku kriminal yang telah ada di lingkungan tradisional sebelumnya (misalnya transaksi obat terlarang, pencurian, dll) menjadi dapat dilakukan melalui ruang lain, tetapi juga menciptakan serangkaian perilaku-perilaku antisosial yang baru (misalnya menciptakan dan menyebarkan malware) yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan sebelum adanya perkembangan teknologi ini. Dengan demikian, tak heran bila sejak awal perkembangan teknologi internet, berbagai perilaku menyimpang terkait komputer meningkat. Perilaku menyimpang itu beberapa diantaranya seperti hacking, pembajakan, cyberbullying, dan penggunaan akun tanpa izin.

Potensi kriminal yang sangat besar dalam dunia maya menarik minat banyak ahli dari berbagai disiplin keilmuan. Psikologi dan kriminologi merupakan beberapa diantaranya. Donner dkk (2014) menjelaskan bahwa studi-studi kriminalitas dalam dunia maya menggunakan beberapa teori mainstream yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan perilaku kriminal dunia maya, seperti teori kontrol diri, teori belajar sosial, dan teori aktivitas rutin. Meskipun masih sangat terbatas dalam menjelaskan kriminalitas di dunia maya yang sangat luas, teori-teori kriminologi tradisional berguna juga untuk menjelaskan cybercrime dan perilaku menyimpang online (online deviance) lainnya.

Donner dkk (2014) menjelaskan bahwa cybercrime secara luas dapat dipahami sebagai perilaku destruktif, pencurian, penggunaan secara illegal, tanpa izin memodifikasi atau mengopi informasi, program, aplikasi, peralatan maupn jaringan komunikasi. Secara sederhana, cybercrime merupakan segala bentuk perilaku online menyimpang yang menggunakan teknologi baik berupa komputer, telefon pintar, maupun perangkat lainnya.

Siapa saja dan apa saja yang mendorong perilaku ini?

Kategori Pelaku Cybercrime

Kejahatan dapat dilakukan di mana saja, tak terkecuali dunia cyber. Bagi ilmuwan psikologi dan kriminologi, adalah penting untuk memahami pola pikir psikologis seseorang terkait perilaku yang terintegrasi dengan pengalaman teknologi, sehingga dapat mencapai cara mitigasi maupun prevensinya.

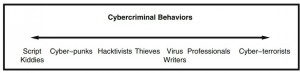

Perilaku cybercrime dijelaskan oleh Rogers (2010) melalui kategori yang berupa kontinum taksonomis yang berkisar dari orang baru (novice) dan amatir yang berupa kenakalan biasa hingga tindakan terorisme besar. Kategori tersebut, yaitu:

- Script Kiddies (SK), adalah individu dengan kemampuan teknis yang terbatas, tanpa benar-benar memahami apa dampak dari perilakunya. Faktor-faktor utama kategori ini adalah ketidakdewasaan (immaturity), peningkatan ego dan pencarian sensasi: efek adrenalin, memiliki rasa moralitas yang belum berkembang (dapat dilihat dari skala moralitas Kohlberg – hedonism instrumental naïf). Ciri yang kentara adalah kerap sesumbar atau pamer tentang eksploitasi yang mereka lakukan, mencari-cari perhatian hingga menyerang ego dari pihak lain.

- Cyber-punks (CP), yaitu kelompok yang “memperluas” mentalitas punk ke dunia maya. Kelompok ini tidak memiliki rasa hormat dan tidak perduli pada wewenang, simbol-simbol dan norma-norma sosial. Dorongan utama perilaku mereka adalah kebutuhan atas pengakuan atau ketenaran dari rekan-rekan (peers) dan masyarakat. Demografi kategori ini didominasi oleh laki-laki berusia 12 hingga 18 tahun. Mereka telah memahami konsekuensi dari tindakan mereka pada pihak lain, tetapi masih kurang peduli karena konsekuensi atas diri mereka masih sangat ringan (misal, hanya ditampar bila tertangkap). Mirip dengan SK, kelompok ini juga memiliki rasa moralitas yang sangat rendah. Rasa takut bukan merupakan penghalang, karena status pernah ditangkap atau semakin sering tertangkap membuat mereka semakin bangga: identik dengan lencana kehormatan dan dapat mengangkat reputasi mereka sebagai pahlawan komputer bawah tanah (underground folk hero).

- Hacktivist (H), yaitu istilah yang digunakan untuk individu ataupun kelompok yang melakukan perilaku menyimpang, tetapi dengan kamuflase semantik untuk menyamarkan tindakannya. Para pelaku cenderung membenarkan perilaku destruktifnya dengan label ‘pembangkangan publik’ dan pembenaran politik dan moral atas perilakunya. Data empiris menunjukkan bahwa moticasi politik merupakan dorongan yang tidak terlalu menentukan. Motif yang lebih mendasar adalah balas dendam, kekuasaan, keserakahan, pemasaran, atau perhatian media.

- Thieves (T) termasuk kategori penjahat pada umumnya. Motivasi utamanya adalah perolehan finansial dan keserakahan. Target serangan kelompok kategori ini biasanya adalah kartu kredit dan rekening bank yaitu penipuan transfer bank dan penyalahgunaan nomer kartu kredit. Sejalan dengan kejahatan pencurian ini adalah pencurian identitas.

- Virus Writers (VW), dimulai dari masa remja dan berkembang hingga menjadi kategori mantan pembuat (ex-writer) sejalan dengan perkembangan dan kedewasaan kognitif dan kronologisnya. Terdapat sensasi pada tantangan mental dan latihan akademik (belajar) pada proses pembuatan virus. Latihan akademik/intelektual terkait konsekuensi virus buatannya biasanya terjadi setelah virus itu tersebar luas. Sering kali, orang yang menyebarkan virus bukanlah orang yang memciptakannya. Orang yang menyebarkan virus memiliki karakteristik dan motivasi yang mirip dengan kelompok CP, yang menginginkan perhatian, pencarian sensasi, dan tidak takut sanksi.

- Profressional (P) merupakan kelompok kategori yang paling elit dalam kelompok penjahat cyber, yang memiliki inteligensi kompetitif dan aktivitas yang abu-abu. Individu P ini dapat terlibat dalam penipuan tingkat tinggi hingga spionase korporat. Mereka akan menjual informasi dan property intelektual pada penawar tertinggi. Sangat sedikit informasi terkait kelompok klandestin ini karena mereka menggunakan anonimitas yang sangat ketat untuk menutupi aktivitasnya. Bagi kelompok ini, aktivitas ini merupakan sebuah pekerjaan dan mereka adalah benar-benar profesional.

- Cyber-terrorist (CT) dapat berupa bagian dari militer atau paramiliter sebuah negara dan diposisikan sebagai tentara maupun sebaliknya sebagai pejuang pembebasan dalam medan perang dunia maya. Tujuan mereka sama seperti militer tradisional, yaitu untuk memenangkan pertempuran atau peperangan. CT menjalankan dua fungsi yaitu menyerang sistem pertahanan dan masyarakat musuh dan melindungi sistemnya sendiri dari serangan serupa dari pihak lawan.

Taksonomi perilaku-perilaku cybercrime (Rogers, 2010)

Mengapa Pelaku Tertarik Melakukan Cybercrime?

Seseorang dapat tertarik untuk melakukan cybercrime secara sederhana dapat dipahami dari motivasi dasar sebagaimana telah saya jelaskan satu per satu di tiap kategori pelaku. Perilaku cybercrime secara lebih lanjut dapat dijelaskan secara teoritik melalui social learning theory, moral disengagement theory dan anonymity sebagaimana dijelaskan Rogers (2010) berikut:

Social Learning Theory

Proses belajar sosial bekerja dalam konteks struktur sosial, interaksi dan situasi. Perilaku kriminal merupakan sebuah fungsi dari variabel proses belajar sosial, khususnya penguatan/reinforcement. Mekanisme utama dalam belajar sosial adalah termasuk oenguatan diferensial dan peniruan (imitation). Definisi-definisi dalam lingkungan sosial seseorang dicapai dari belajar melalui imitasi dan observasional. Reinforcement capat berbentuk tangible dan intangible rewards berupa aktivitas itu sendiri, uang, atau reward sosial termasuk naiknya status dalam pergaulan sosialnya. Sejalan dengan waktu, imitasi tidak lagi penting karena yang menentukan perilaku selanjutnya adalah reinforcement atau konsekuensinya.

Pelaku cybercrime berasosiasi dengan pelaku lain yang memiliki opini yang mirip atas etika dan moralitas terkait perilaku menyimpangnya. Bagi para pelaku cybercrime, hubungan yang dimediasi oleh komputer (computer mediated communication – CMC) sama pentingnya dengan hubungan oleh orang biasa. Sebelumnya banyak penelitian yang mengungkap hal menarik mengenai para pelaku, seperti kurangnya keterampilan sosial yang dimiliki seperti komunikasi dan interaksi tatap muka. Tetapi penelitian selanjutnya kemudian mengungkapkan bahwa sebaliknya, para pelaku memiliki keterampilan sosial berbasis CMC yang lebih tinggi, yaitu “netiquette”, dibandingkan orang-orang yang tidak atau kurang familiar dengan CMC.

Sosialisasi dan relasi sesama (peer) tidak seallau terbatas pada CMC, tetapi juga terdapat kopi darat bersama (gathering). Pertemuan tersebut di Eropa adalah Chaos Computer Champ, Las Vegas dengan DEFCon dan Blackhat Briefings.

Individu dalam lingkungan komputer ‘bawah tanah’ sangat nyaman dalam dunia dengan interaksi non-tatapmuka. Banyak dari mereka yang memelihara pertemanan, terlibat dalam mentoring, yaitu membantu para pendatang baru atau ‘newbie’ untuk memahami teknologi dan perangkat lunaknya, dan beberapa diantaranya bahkan menemukan hubungan romantik. Banyak saluran di dunia maya yang digunakan sebagai ‘kafe’ virtual, yang dikunjungi, saling mempertukarkan kesenangan, berargumen, dan berbagi informasi. Saluran-saluran tersebut juga dapat digunakan untuk mengkoordinasikan serangan, memperdagangkan barang-barang haram, termasuk nomer kartu kredit dan informasi akun yang dicuri dan perilaku menyimpang lainnya.

CMC memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain serta membentuk lingkungan di mana reinforcement dan punishment dapat dilakukan. Karena komunitas CMC sangat signifikan bagi para penggunanya, opini dan reaksi komunitas akan mempengaruhi lanjut tidaknya keterlibatan individu pada perilaku kriminal. Reinforcement positif akan meningkatkan tendensi keterlibatan dan sebaliknya. Reinforcement positif adalah berupa pujian, dorongan, dan pencapaian status folk hero dalam komunitas. Punishment berupa pengasingan, pengacuhan, menutup arus informasi, dan mengunci saluran spesifik. Reinforcement dari dunia riil adalah ketika aksinya mendapat perhatian dari media atau masyarakat dan lain-lain, dan sebaliknya punishment yaitu ketika tidak mendapat perhatian atau apresiasi dari komunitasnya terkait aksinya.

Moral Disengagement – moral justification

Para pelaku cybercrime secara umum digambarkan sebagai modern Robin Hood, yang membawa fungsi bernilai dalam masyarakat. Banyak artikel, editorial dan wawancara dan halaman web yang mengklaim bahwa tanpa adanya para hacker, tidak aka nada keamanan ‘riil’ dalam dunia maya. Hacker yang diwawancarai berpendapat bahwa mereka bertindak sebagai ‘anjing penjaga’nya masyarakat, mempertahankan ‘mata waspada’ pada vendor tak bermoral dan pemerintahan tirani. Sayangnya, banyak masyarakat yang menerima retorik nilai permukaan cybercrime.

Bagi banyak generasi muda, cybercriminal telah menjadi role model yang aktivitasnya adalah untuk dicapai dan disaingi. Dengan demikian dapat kita pahami bagaimana ‘copycat’ atau para peniru semakin banyak sehingga trend dan frekuansi serangan cyber meningkat setiap tahunnya.

Media massa telah bertindak salah dengan menyamakan “hacker” ramah dengan pelaku cybercrime yang kejam. Definisi original hacker tidak memiliki hubungan secara langsung dengan tindakan kriminal dan istilah hacker tidak berbagi konotasi negatif dengan cybercrime. Konotasi yang dibuat oleh media massa ini membuat para pelaku cybercrime dapat bersembunyi di balik istilah hacker yang lebih netral.

Perilaku cybercrime merasa perlu untuk membenarkan tindakan menyimpang mereka. Hal ini dapat dipahami karena manusia biasanya tidak terlibat pada suatu tindakan tercela kecuali bila berhasil meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa tindakannya benar. Proses justifikasi moral membuat perilaku yang merusak menjadi terbebas secara personal dan secara sosial dapat diterima dengan cara menggambarkan tindakannya sebagai suatu pekerjaan sosial yang bernilai, atau memenuhi tujuan moral yang lebih tinggi.

Proses kompleks tersebut dapat dipahami melalui teori kognitif sosial Albert Bandura dan konsep pembebasan moral (moral disengagement). Berdasarkan teori kognitif sosial, manusia cenderung untuk menahan diri secara alamiah dari perilaku yang menyalahi standar moralnya dan memiliki perasaan bersalah dan kecaman pada diri sendiri (self-censure). Standar moral diperoleh dari agensi moral dan termanifestasi dalam mekanisme regulasi diri, yang terdiri dari tiga hal, yaitu pengawasan diri (self-monitoring), penilaian (judgmental), dan reaksi diri (self-reactive).

Menurut teori Bandura tersebut, seseorang dapat mengalahkan sistem regulasi diri dengan cara memisahkan kontrol moral internal dari perilaku merusak yang dilakukannya melalui empat mekanisme, yaitu:

- mengonstruksi ulang perilakunya (melalui bahasa dan label, dll);

- menyamarkan agen kausal personal atau mendistorsi antara perilaku dengan konsekuensinya. Cassidy, Faucher dan Jackson (2013) menjelaskan bahwa dunia cyber membuat penggunanya terlepas dari kontak emosional dan mengakibatkan deindividuasi. Hal ini kemudian mengakibatkan putusnya atau tumpulnya respons empatetik yang ditimbulkan dari rasa sakit yang diperbuat.;

- misrepresenting atau mengelirukan konsekuansi negatif dari perilakunya;

- menjelek-jelekkan atau menyalahkan atau menurunkan derajat korban.

Anonymity dan Social Control Theory

Perilaku cybercrime dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial terkait anonimitas. Teori ini menyatakan bahwa seseorang menahan diri dari perilaku kriminal atau menyimpang karena adanya kontrol sosial, termasuk norma kepatutan, hukum, polisi, dll. Ketika kontrol hilang, maka perilaku menyimpang akan naik. Di dunia riil, perilaku individual dimoderasi oleh identitas sosial yang merupakan bagian dari norma sosial dan moral kultural, sehingga perilaku lebih konservatif dan sejalan dengan toleransi sosial yang ada.

Penelitian pada perilaku online menemukan bahwa orang-orang berperilaku secara berbeda dalam cyberspace daripada di dunia riil. Individu cenderung untuk lebih agresif, kurang toleran, lebih sembarangan, dan opininya cenderung lebih terpolarisasi ke titik ekstrim dalam kontinum. Peneliti menghipotesiskan bahwa anonimitas cenderung memunculkan kepribadian yang terburuk pada diri individual ketika ia online, karena mereka yakin bahwa mereka anonymous dan dapat berpura-pura menjadi persona-persona samaran. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa perilaku online merefleksikan diri individu yang sebenarnya dalam kondisi tanpa kontrol diri dan tanpa norma atau tekanan sosial.

Strategi untuk Menahan Perilaku Cybercrime: Prevensi dan Intervensi

Berikut adalah strategi untuk menahan perilaku destruktif di cyberspace (Rogers, 2010):

Cybercrime Laws

Secara psikologis, banyak pihak yang mengkritisi bahwa sistem legal merupakan tindakan reaktif dan kurang preventif, tetapi bila ditilik lagi sistem legal merupakan penghalang vikarius (vicarious deterrence) dengan penilaian hukuman yang tepat. Penghalang vikarius ini dipandang sebagai sebuah proses utama dalam mencegah seseorang untuk terlibat pada suatu perilaku kriminal karena mempertimbangkan sanksi yang akan diperoleh.

Beberapa kelemahan dari pendekatan legal adalah:

- para perumus kebijakan itu sendiri. Kebanyakan politisi, hakim dan pengacara senior (fungsi yudikatif) adalah generasi pra-komputer. Miskinnya pengetahuan atas prinsip kerja dan keterampilan teknologi komputer mengakibatkan tumpulnya kebijakan yang dihasilkan, terlebih lagi perkembangan teknologi sangat cepat sepanjang waktu.

- kita sebenarnya belum memiliki hukum yang kuat, jelas dan efektif untuk perilaku cybercrime. Bagi kategori pelaku SK dan CP (yang dominan di bawah usia 18 tahun) hukum tidak menjangkau mereka secara efektif, selain itu, orang tua maupun pengasuh pun tidak dapat dihukum atas perilaku yang dilakukan oleh anaknya.

- Hukum dapat bekerja bila ada laporan pelanggaran dari korban. Banyak dari korban cybercrime enggan melaporkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Kekhawatiran akan penilaian dari publik adalah alasan terbesar. Bagi perusahaan atau institusi ekonomi misalnya, bobolnya informasi korporat dapat berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan publik dan berujung pada kredibilitas dan nilai saham.

Social Sanctions

Kata kunci dari pendekatan sanksi sosial adalah konsistensi. Masyarakat harus konsisten untuk memposisikan perilaku cybercrime sebagai perilaku yang tidak dapat diterima dan ditoleransi dalam masyarakat. Sebagaimana kriminal di dunia riil, seperti itulah masyarakat harus memposisikan pelaku cybercrime. Penolakan dan pengasingan (refusing and ostracizing) secara sosial dapat dilakukan. Strategi berdasarkan pendekatan ini dapat dilakukan melalui:

- berhenti memberikan perhatian bagi perilaku cybercrime, mengingat salah satu dorongan dasar pelaku adalah perhatian dan pengakuan (khususnya melalui media massa).

- Penerbit buku, berhenti menerbitkan buku panduan maupun tulisan tentang keberhasilan cybercrime yang ditulis oleh para pelaku. Banyak kita temukan kini buku panduan membuat virus atau cara membobol keamanan, menunjukkan inkonsistensi sanksi sosial.

- Melalui gerakan komunitas komputer (online community). Berikan penolakan dan opini tentang kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh perilaku cybercrime: sanksi sosial dalam lingkungan sosial cyber itu sendiri.

- Dengan pendekatan tradisional, di mana pelaku diminta (dipaksa) untuk menyaksikan dan memahami kerusakan yang diakibatkan oleh perilakunya. Penelitian tentang para pelaku kejahatan yang diminta untuk menyaksikan secara langsung kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya, menunjukkan penurunan tingkat residivisme. Pendekatan ini dapat diterapkan dengan cara pelaku diminta untuk bertemu administrator sistem, turut merasakan bagaimana banyak usaha, waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan sistem seperti semula dan merasakan kerusakan dan kerugian dari terbukanya informasi yang dilindungi sistem tersebut.

Education

Kata sakti dari prevensi dari seluruh perilaku menyimpang: pendidikan. Efektivitas maksimal dari prevensi ini adalah pendidikan harus dilakukan selama masa kritis proses perkembangan individual, khususnya perkembangan moral masa remaja dan dewasa awal. Dalam tahun-tahun pembentukan tersebut, individu terbuka pada ide-ide, konse-konsep, dan pendekatan-pendekatan konstruktif yang menjadi “bibit” opini atas moralitas, etika dan benar-salah kelak.

Pendidikan yang diberikan harus terkait pada konsep-konsep sebagai berikut:

- Pemahaman tentang hubungan antara tindakan online dan cyberspace pada manifestasinya dalam dunia riil

- Mengembangkan bahwa moralitas dan etika cyber merupakan cerminan dan bagian dari moralitas dan etika dunia riil

- Internalisasi norma-norma sosial, kultural dan parental yang positif terkait penggunaan teknologi dan cyberspace.

Kesimpulan

Hingga kini, strategi yang diambil oleh masyarakat kita adalah berfokus pada pendekatan teknis berupa perlindungan perangkat lunak yang selalu diperbaharui (firewall), sistem deteksi pengacau atau penyusup, anti virus dan keamanan sandi yang kian ketat (password), hingga penciptaan hukum (cyberlaw) yang keras. Masyarakat kita telah lupa bahwa sumber semua masalah bukanlah teknologi, melainkan kita manusia, sebagai pencipta dan penggunanya.

Referensi

Donner. C.M., Marcum. C.D., Jennings. W. G., Higgins. G.E., & Banfield. J., 2014. Low self-control and cybercrime: Exploring the utility of the general theory of crime beyond digital piracy. Computers in Human Behavior 34 (2014) 165–172. ttp://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.040

Cassidy. W., Faucher. C., Jackson., M. 2013. Cyberbullying among youth: A comprehensive review of current international research and its implications and application to policy and practice. School Psychology International. 34(6) 575–612.

Rogers. M.K. 2010. The Psyche of Cybercriminals: A Psycho-Social Perspective dalam Ghosh. S. & Turrini. E. (Ed). Cybercrimes: A Multidisciplinary Analysis. New York: Springer.

Leave a Reply